Antonio giró lentamente la llave. Hacía ya casi un año que no visitaba la casa de su padre en el 125 de la calle Montero Ríos. No había sido capaz, tras el fallecimiento de su progenitor, de volver a la morada que habían compartido hasta que decidió independizarse e irse a vivir de alquiler con Martiña, su novia de toda la vida, tres años atrás.

Vanessa, su hermana, y él habían decidido ponerla en venta. La inmobiliaria que iba a gestionar la operación les recomendó que adecentaran la casa y sacaran todas las pertenencias que hubiera.

Antonio entró en la habitación del fondo donde su padre guardaba los recuerdos de toda una vida. Paco Garrido había sido, primero como ayudante y más tarde como máximo responsable, jefe de material del Real Club Celta de Vigo. Paquiño, como lo conocían todos, era una institución celtiña. Cuarenta años dedicado al club de sus amores.

En aquel pequeño museo albiceleste se amontonaban las cajas donde Paquiño guardó durante toda su vida fotos, trofeos, prendas deportivas y recortes de prensa. De la pared del fondo colgaba su biografía. Retratos con jugadores, propios y ajenos, dirigentes y autoridades de todos los ámbitos. Posar con el utilero era un aliciente más para todo el que visitaba Balaídos o Da Madroa, la ciudad deportiva.

Antonio se puso manos a la obra, la tarea iba a ser ardua. Comenzó por embalar toda la documentación, que de una forma meticulosa iba guardando en cajas. Paquiño era ordenado. Grandes sobres de color marrón clasificaban todos los recuerdos escritos. Fotos, actas, recortes de diarios deportivos, inventarios del material deportivo. Todo perfectamente clasificado por temporadas.

Pero al abrir uno de los cajones del armario que hacía las veces de biblioteca encontró un pequeño sobre blanco que tenía escrito un nombre, Juan del Cura. Era la letra de su padre. A Antonio se le aceleró el pulso. Conocía al destinatario perfectamente, jugador celtiña de los años 70 que marcó una época en Vigo, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El menudo extremo y su padre entablaron una estrecha relación hasta los últimos días del utillero. Antonio había escuchado por boca de su progenitor mil y una anécdotas, deportivas y personales.

Palpó la misiva, y adivinó, antes de abrirla, que se trataban de una llave. Con ella ya en la mano, el tesoro iba enganchado a un llavero en forma de ancla de color celeste, se sentó en el sofá de la estancia.

— ¿Qué me está intentando decir mi padre? — murmuró.

Si alguien tenía una respuesta al misterio era Félix, el mejor amigo de Paquiño.

Dejó la tarea encomendada y bajó las dos plantas que le llevaban a la avenida Montero Ríos, nervioso, saltando los escalones de dos en dos. Estaba deseoso de escuchar las explicaciones de su padrino.

Félix regentaba, desde que Antonio tenía uso de razón, el café-bar Stadium, frente a Balaidos. El establecimiento, donde se servía la mejor tortilla de patatas de todo Vigo, era el lugar de encuentro del celtismo. En la década de los 80 y los 90 era habitual ver a los jugadores compartiendo cuencos de vino albarillo y charla con los aficionados.

— Cosa impensable ahora rapaz — puntualizó el hostelero a Antonio, con cierto aire nostálgico.

— ¿Te imaginas a Yago Aspas tomándose algo aquí? Ahora ni los aficionados saben comportarse. Ni los jugadores tampoco — la explicación sonó a crítica.

— Esta llave pertenece a las taquillas del almacén que hay en los sótanos del estadio. Ese era el templo de tu padre. Difícilmente dejaba acceder a nadie allá abajo — le explicó.

— Y si eras jugador, menos — dijo entre risas — Menudo era Paquiño.

— Si quieres, mañana podemos ir temprano al estadio y buscar a Toño. Están aprovechando el verano para arreglar los aledaños del estadio y no creo que haya ningún moro en la costa que nos impida bajar a los sótanos — le convidó.

Toño, jefe de mantenimiento de Balaidos, era fuego amigo. Echo los dientes en el estadio y junto a Paquiño y Felix, formaron una tripleta mítica para los jugadores. El peculiar comando era el alma mater del vestuario.

Los tres se encaminaron a los bajos de Balaidos por unas escaleras agostas. Esa zona del estadio ya estaba en desuso y hacía años que nadie bajaba por allí.

Cuando llegaron a la sala principal, Toño le pidió la llave a Antonio y de forma automática se dirigió a la fila de taquillas de color celeste, ya oxidadas por el paso del tiempo, que se encontraba frente a ellos. Eligió una, su elección no fue al azar, conocía aquel bunker mejor que su casa. La abrió, no sin dificultad, y sacó un bolso deportivo de color blanco, parecía de cuero, con el logo de Adidas en color rojo.

— Esto sí que era un bolso de calidad y no los de ahora- le dijo mientras le entregaba a Antonio el santo grial.

Los faros de los tres se pusieron en larga cuando el hijo del utillero sacó el contenido de la bolsa, que previamente había colocado sobre una mesa. O, mejor dicho, de dos. Félix mantenía sus luces apagadas.

— Algeciras CF, 1966, Copa del Rey — susurró Félix con la mirada perdida — Ese partido nunca terminó —.

Antonio y Toño se miraron sorprendidos. No entendían nada. Entonces Félix les relató con todo lujo de detalles lo que aconteció en ese encuentro. Y, sobre todo, lo que sucedió después de que el árbitro pitara tres veces.

Fue fácil conseguí el número de teléfono de Juan del Cura. A pesar de que habían pasado más de 30 años desde que el extremo algecireño dejó Vigo para volver a su tierra, los aficionados más añejos lo recordaban con cariño y mantenían, muchos de ellos, contacto telefónico con su ídolo.

— Buenos días, Juan — el que hablaba con voz temblorosa era Antonio.

— Buenos días — le contestó el algecireño, extrañado por no conocer el número de la persona que le estaba saludado con un acento gallego que le resultaba familiar.

— Soy Antonio, el hijo de Paquiño — el hilo de voz nerviosa seguía con el volumen bajo.

— Necesito entregarte una bolsa y he pensado bajar a Algeciras — el tono de voz de Antonio se estabilizó un tanto.

A Juan se le nubló el corazón — Aquí en Algeciras tienes tu casa. Tu padre fue como un hermano para mi — replicó al instante el exjugador que estaba encantado con la visita del hijo de su amigo del alma.

Antonio llegó tarde a la ciudad de la bella bahía. El trayecto había sido largo, 12 horas en autobús. Dejó sus pertenencias y la bolsa Adidas sobre la cama del Hostal Lisboa, en el centro de Algeciras, y aprovechó para callejear una ciudad que se asemejaba a su Vigo natal. Portuaria, luminosa pero impersonal.

Juan lo citó a la mañana siguiente, a primera hora en la playa del Rinconcillo. A Antonio le pareció una idea genial, hacía un día radiante.

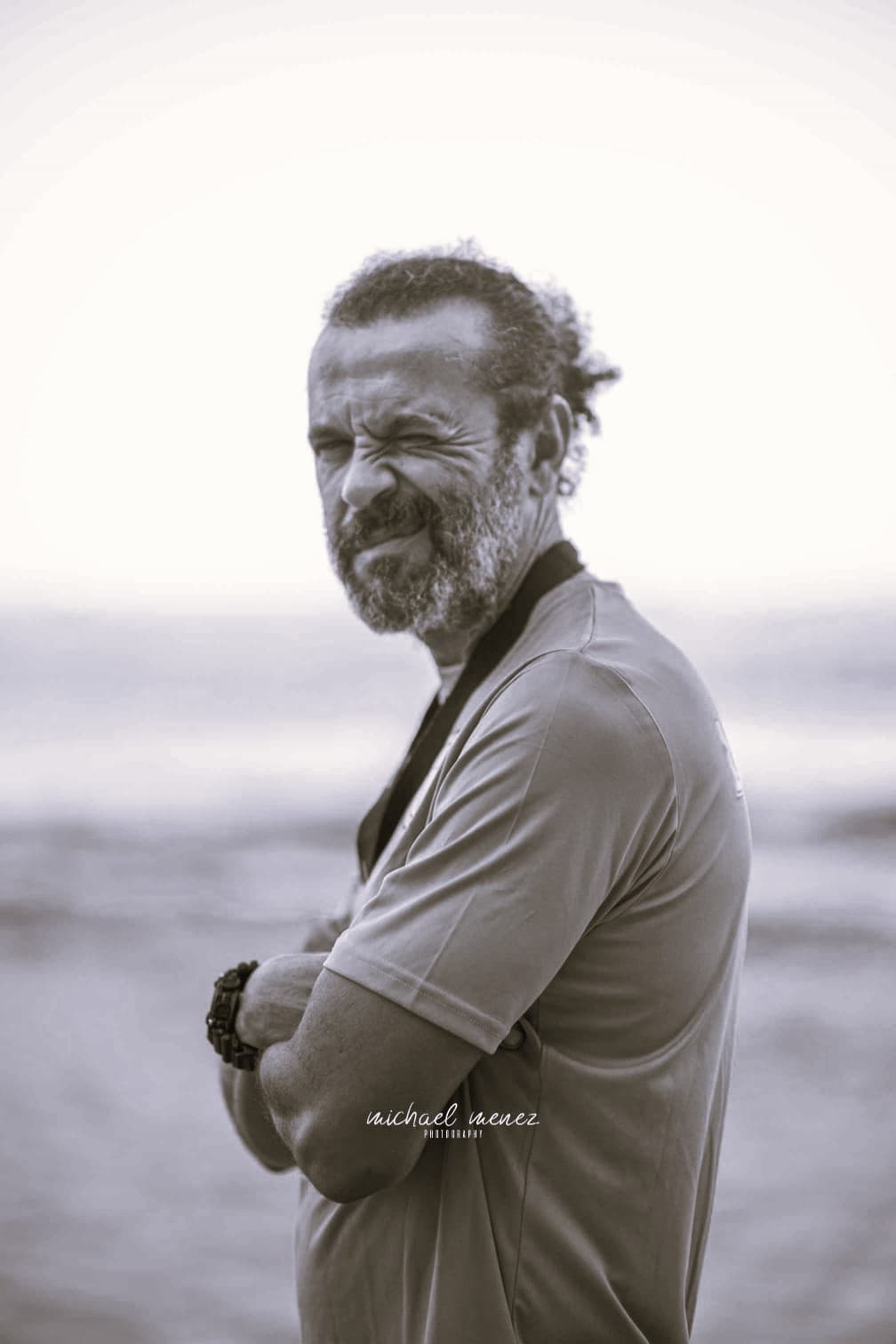

Cuando el gallego llegó a bar Los Pulpos, que orillaba la playa, no tuvo ningún problema en reconocer a su anfitrión. Sentado en una mesa del paseo, con una figura enjuta y estilizada, parecía más un torero en activo que un futbolista retirado.

Juan no dudó en levantarse en cuanto vio al vástago de su amigo, y lo estrecho entre sus brazos del mismo modo en que hubiera abrazado a sus propios hijos.

— Fueron buenos tiempos. Tu padre era un buen hombre — le dijo mientras apoyaba su mano en el hombro de Antonio.

— Te traigo un regalo. Algo que mi padre no le dio tiempo a entregarte y que, si yo saberlo, me encomendó — le contestó con palabras entrecortadas.

El menudo genio abrió la bolsa deportiva, que le resultó familiar, y sacó un banderín conmemorativo del encuentro que disputaron su equipo, el Celta, contra el Algeciras CF en el año 1966, de los dieciseisavos de final de, por aquel entonces, Copa del Generalísimo.

— El banderín — consiguió responder con voz encharcada.

Antonio conoció la historia, por boca de su padrino Félix, en los bajos de Balaidos. Supo que el partido fue disputado, empate a uno. Supo que tras el pitido final los algecireños, que pernoctaban en un hotel del casco antiguo frente al puerto, bajaron a los bares del puerto. Supo que la noche fue de cristales rotos. Supo que el utillero, Peña, terminó malherido después de que, tras una refriega con unos marineros italianos, le robaran todas sus pertenencias, entre ellas el banderín. Supo que Juan, después de tener noticias de la noche de autos, se sintió profundamente dolido porque su familia algecirista había abandonado Vigo con la bandera a media asta.

Y supo que su padre había removido Roma con Santiago para encontrar ese banderín. El que llevaba bordado la fecha, 27 de noviembre de 1966. y el nombre del rival. Algeciras CF.

Y lo encontró 25 años después en una tienda de antigüedades. Y supo que ese partido no había terminado.

Juan, visiblemente emocionado, abrazó a Antonio, que ya llevaba rato con el corazón encogido.

— Vamos a hacer una cosa — exclamó el exjugador.

Al cabo de un rato llegó Paco León, el que fuera capitán albirrojo en esa eliminatoria. Juan lo telefoneó en cuanto supo de la existencia del banderín.

Al verlo venir, Juan del Cura se puso en píe, y cuando llegó a su altura le estrechó la mano y seguidamente le entregó el banderín.

Antonio creyó escuchar tres silbidos. Pensó en su padre y sintió en ese momento, que el partido había acabado.